治理必修课

本刊通常聚焦于拥有顶级治理框架的大型成熟机构。当然,从学习最佳实践的角度而言这合乎逻辑,但无论在香港还是全球,这类机构始终是少数。中小型企业(SMEs)才是世界经济的支柱,而其中初创企业尤需关注——它们推动变革,塑造着行业与社会的未来。

本月,我们将目光投向那些治理架构薄弱甚至缺失的初创企业。我们能从这些实体中学到什么?诚然,我们或许难以在此类企业中发现标杆级的治理体系, 但本期主题传递的信息,即使对经验最丰富的治理专家也至关重要。

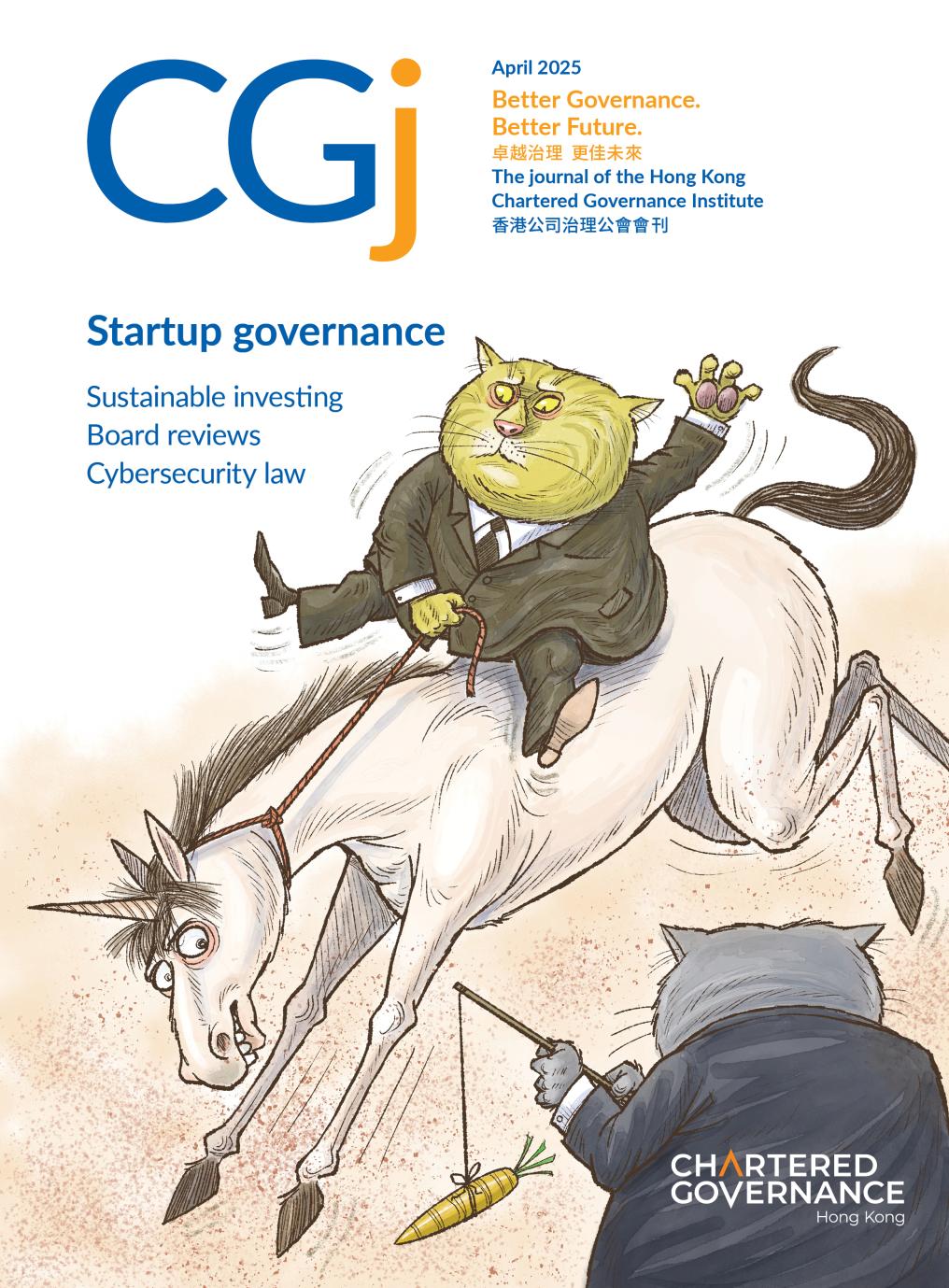

简而言之,这一信息是:公司治理存在形象危机——它被视为初创企业负担不起的时间和金钱成本。这种负面认知的后果显而易见:大量初创企业未能度过发展初期。正如本刊读者所知,公司治理的本质是促进及时决策并确保有效风险管理,这正是任何机 构生存的根基。从这个意义上说,初创企业绝不能忽视治理建设,更不可将其无限期推迟。

本期的首篇“封面专题(Cover Story)”文章为初创企业提供了实用指引,解析其发展早期必须应对的治理议题。首要任务是厘清创始人、董事与投资者的角色边界。创始人常身兼多职,导致权力过度集中,形成潜在隐患。因此,初创企业应从组建平衡的董事会、建立协议与决策书面化机制入手。理想情况下,董事会应包含独立董事,以便对战略与运营事务提出尖锐质询。

对初创企业和其他中小企业而言,忽视治理可能引发关乎存亡的风险。尽管这类机构资源有限且需快速决策, 但将绝妙构想转化为成功企业仅靠创业智慧远远不够——而搭建基础治理防线并不需要巨额资金。事实上, 初创企业完全能以灵活方式实现良好治理。

公会致力于传递一个关键信息(尤其是在最需要的领域):公司治理绝非仅是成本与合规负担。对初创及中小企业而言,尽早完成治理必修课, 将有助于在潜在问题升级前识别并应对。更积极的意义在于,良好治理将为企业在日益激烈的竞争环境中实现可持续增长奠定基石。